모바일금융 시대를 맞았지만 지갑 속에 한 장 쯤 넣고 다니는 것은 실물 플라스틱 신용카드다.

'신용카드는 쓰지 않는다'는 굳은(?) 심기를 자랑하더라도 하다 못해 체크카드 한 장은 갖고 다니지 않을까?

현금이 아닌 다른 매체로 경제활동의 결과 발생하는 채권, 채무관계를 처리하는 지급결제 수단의 대표적인 사례로 볼 수 있는 것은 바로 플라스틱 카드다.

실물 플라스틱 카드는 가로 8.6cm 세로 5.4cm의 고정된 크기를 유지한다.

최근 가로세로 디자인을 뒤바꾼 형식의 카드가 출시되고 있지만, 크기의 변화는 없다.

마치 일반적으로 쓰이는 가로가 넓은 양식 디자인의 명함을 뒤바꾼 것과 비슷한데, 명함은 쓰는 사람의 기호에 따라 약간 크기의 변화를 손쉽게 주는 반면, 카드는 그렇지 않다.

그동안 일부 카드사에서 통상적인 크기보다 작은 신용카드를 선보인 적이 있지만, 흥행에는 실패하고 단종됐다.

신용카드의 크기가 '고정'된 것은 국제표준화기구(ISO) 규격(ISO/IEC 7810)에 따른 것이다.

사실 ISO는 강제되는 사항이 아니지만, 국제적으로 통용되는 규격이기 때문에 '일탈'이 쉽지 않다.

여기에 맞춰 카드를 이용할 수 있는 단말기 등이 제작되고 있는 점을 감안하면, 심하게는 카드 사용이 불가능할 수도 있다는 것이다.

카드가 갖고 있는 '정보'도 규격화

신용카드 한 장에 기재되는 정보도 크기 못지 않게 규격화돼 있다.

우선, 고객의 이름과 카드 번호가 적혀 있다.

대부분 플라스틱 카드에 두 정보는 양각으로 압인돼 있다.

지금처럼 전자단말기가 일반화되기 이전에 신용카드를 써 본 경험이 있는 '아재'라면 이 볼록한 개인정보가 무슨 용도인지 기억날 것이다.

양각 개인정보를 매출전표 위에 탁본을 뜨는 것처럼 찍어내 사용하는 것.

신용카드 사용을 '긁는다'고 표현하는 이유가 여기서 비롯됐다는 설도 들린다.

최근 출시되는 세로형 카드에선 찾아볼 수 없지만, 통상 가로면의 아래 쪽에는 마그네틱 라인이 포함돼 있다.

전자단말기에 '긁으면' 양각 압인된 것과 마찬가지의 정보가 읽히며 매출전표를 구성할 수 있게한 것이다.

카드를 '긁는다'는 표현이 유래됐다는 다른 하나의 설이다.

앞서 언급한 것처럼 최근에는 익숙한 가로형이 아닌, 세로형 카드 디자인도 쉽게 찾아볼 수 있는데, 이는 카드결제 방식이 IC방식으로 바뀌는 추세기 때문에 가로로 긁는 것이 아니라, 세로로 꽂는 경우가 많아졌기 때문이다.

세로형 카드라고 해도 IC 칩의 위치가 가로로 긁는 단말기에서도 활용할 수 있게 고려됐다.

세로형 카드는 지난 2017년 현대카드가 최초로 출시했다.

당시에 현대카드는 기존의 카드들이 앞면에 카드번호와 글로벌 제휴브랜드 로고 등을 규격처럼 채웠던 것을 뒷면으로 몰았다.

앞면에는 해당 카드의 브랜드 네임이나 마케팅 문구를 채운 것.

이런 시도는 타 카드사들도 곧장 벤치마킹했다.

앞면에 표기됐던 각종 정보를 뒷면으로 옮기고 나니, 카드사나 이용자의 개성을 표현할 수 있는 손 안의 캔버스가 마련됐다.

캐릭터나 유명인, 명화 등 다양한 아이디어가 수많은 카드 상품으로 출시됐다 사라져갔다.

잠깐, 신용카드의 역사는?

한국은행 통계에 따르면 2018년 기준 신용카드 발급 장 수는 1억1113만3000장에 달한다.

이중 대부분을 차지하는 것은 개인카드로 1억173만9000장이며, 법인카드는 939만4000장이다.

물건이나 서비스를 구입하는 구매자의 '신용'을 기반으로 한 거래의 아이디어는 무척 유래가 깊다.

기원전 4000년 경 고대 바빌로니아의 점토판 유물에서도 당시 사람들이 보리, 양모, 은 등의 물품을 신용을 기반으로 거래한 기록을 찾아볼 수 있다.

1887년 미국의 작가 에드워드 벨러미의 SF소설 '뒤돌아보며, 2000년에 1887년을'에는 현재 쓰는 신용카드와 별 다를 바 없는 구체적인 묘사가 등장한다.

"국가의 연간 생산 범위에서 개인의 몫으로 해당하는 신용이 매년 초 공공장부 형태로 모든 시민에게 주어지고 있소. 그러면 그 사람에게 발급된 신용카드(credit card)로 모든 동네에 있는 공공창고에서 사고 싶은 것이 있으면 언제든지, 무엇이든 구입할 수 있지요."

이후에도 호텔이나 주유소, 상점, 백화점 등에서 이처럼 신용을 기반으로 구매할 수 있도록 하는 초기적 형태의 신용거래가 특정 표식을 활용해 이뤄졌다.

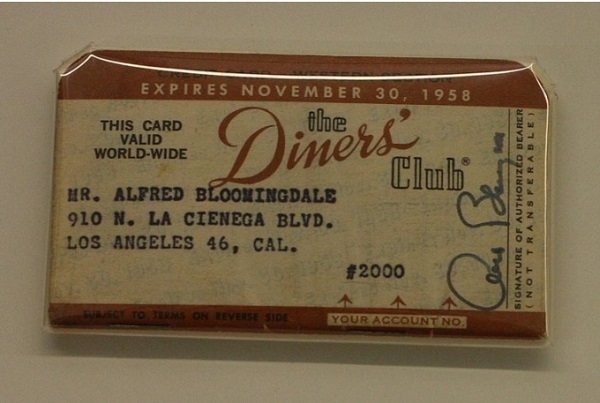

현대적 형태의 신용카드가 등장한 것은 1950년 미국에서다.

사업가 프랭크 맥나마라가 뉴욕의 한 고급 레스토랑에서 거래처에 저녁식사를 대접하고, 계산할 때 쯤 지갑을 두고 온 것을 깨달아 낭패를 겪었던 것.

누구나 의도치 않게, 혹은 의도적으로(!) 이와 같은 경험이 있을 것이다.

사업가의 수완으로 이런 곤혹스런 경험은 새로운 비즈니스 아이디어가 됐다.

현찰처럼 사용할 수 있는 종이 재질의 카드 200장을 만들어 주요 고객들에게 배포했다.

이 카드는 뉴욕의 27개 레스토랑에서 사용할 수 있었다.

바로 최초의 신용카드인 '다이너스 클럽' 카드가 탄생했던 것이다.

이러한 일화는 나중에 꾸며진 얘기라는 설도 있는데, 아무튼 이야기가 그럴 듯하긴 하다.

이후 잘 알려진 마그네틱 카드가 처음 등장한 것은 1971년 IBM이 단말기를 상품화하면서다.

앞서 언급한 것처럼 카드정보가 은행과 카드사로 전송돼 순식간에 결제가 이뤄질 수 있도록 한 일대 혁명이었다.

1970년까지 미국 국민들의 신용카드 보유율은 9.2%였는데, 마그네틱 카드가 등장하고 2년이 채 못돼 16%까지 치솟았다.

한국에 처음 등장한 신용카드는 1969년이라고 일부 기업이 주장하고 있다.

신세계백화점이 자사 제품 판매를 위한 고객카드를 발급했던 것.

신세계 카드의 반응이 좋자, 당시 미도파, 현대, 롯데 등 다른 백화점들도 카드 발행에 나섰다.

물론 백화점 카드는 지금의 신용카드랑 달리, 해당 백화점에만 쓸 수 있는 카드 형식의 상품권이라고 보면 좋다.

범용으로 쓸 수 있는 진짜 신용카드는 1978년 당시 외환은행이 미국 VISA에 정회원 가입을 시작하면서 부터다.

1982년에는 상업은행, 조흥은행 등의 시중은행이 참여하는 은행신용카드협회(현 BC카드)가 만들어지고, 법 개정 이후 1987년 이래로 국민카드, LG카드, 삼성카드, 현대카드 등 무수한 카드사들이 설립됐다.

고민과 시도가 명멸하는 디자인의 세계

산업디자이너인 로버트 브루너는 "디자인이란 기업과 고객이 서로 교류하는 상호작용점을 확실하고 사려 깊게 개발하는 행위"라고 정의한다.

기를 쓰고 고객들의 눈길과 마음을 사로잡으려고 해도 단순히 치장하는 행위에 지나지 않을 경우엔 금방 '사라진다'.

눈에 띄는 색채나 도안을 활용한, 그걸 넘어서 규격 일탈의 파격까지 감수했던 수많은 신용카드들이 명멸해 갔던 과정을 떠올려보자.

해당 업무를 담당하는 디자이너의 입장에선 미치고 팔짝 뛸 일이 아닐 수 없다.

10만~20만장이 발급돼도 대박이라는 통설 속에서 비록 신용카드는 아니지만, 카카오뱅크의 체크카드에 대한 뜨거운 관심은 주목할 만하다.

인터넷전문은행으로 두 번째 주자였던 카카오뱅크는 자사 카카오프렌즈 캐릭터 디자인의 체크카드 5종을 출시했는데, 무려 320만장에 달하는 신청 기록을 보였다.

모바일뱅킹을 주력으로 출범했으며, 실물 체크카드는 이후 출시됐다는 점을 감안하면, 이와 같은 관심은 거의 대부분 "그 카드를 갖고 싶다"는 마음이었던 것이라고 봐도 좋다.

그에 반해 기존 카드사들과 제휴 출시하는 신용카드는 실망이 크다는 반응이 들리고 있다.

체크카드와는 달리 '라이언' 캐릭터 디자인만 출시됐던 것.

유명, 인기 캐릭터를 활용한 카드 디자인은 카카오뱅크가 처음은 아니다.

하지만 특별히 인상적인 경우가 없다.

마케팅 비용에 대한 규제가 압박으로 작용하는 카드사 입장에선 인기 캐릭터 디자인이 뭔가 돌파구가 되지 않을까 기대심리가 작용한다.

비교적 최근 가장 각광을 받았던 캐릭터 디자인 카드는 인기 있는 '펭수'를 활용한 국민카드였는데, 출시 한달여 동안 26만장 가량이 발급됐다.

그럼에도 불구하고 캐릭터 디자인은 양날의 검이다.

우선 인기 캐릭터일수록 '콜라보' 비용이 높다.

결국 인기 캐릭터 디자인에 기대려는 본래의 취지가 희미해지는 현실이다.

그리고 캐릭터의 인기가 카드의 인기와 곧바로 연결되지 않는다는 점이 무엇보다 고민이다.

특정 캐릭터에 대해 애정을 보이는 고객은 오히려 일부일지 모른다.

점이나 선의 구성을 배제하고, 단색이거나 일부 색채감의 변화로 좀 더 단순하고 우아한 느낌을 살린 디자인이 고객들의 호평을 받는 경우도 많다.

유명 타이포그래피스트와 협업 디자인이라든지, 명화 이미지를 활용한 카드 디자인도 반짝 유행이었지만, 카드사들의 디자인 유행에 그쳤다.

고객의 입장에선 오히려 '그런 게 있었던가' 싶을 정도다.

고집스러울 정도로 고정적인 디자인에, 비싼 수수료율 덕분에 가맹점 네트워크가 협소한 것마저 '고급화' 마케팅으로 활용하는 아멕스 카드를 보면 뭔가 다른 생각이 들게 마련이다.

아메리칸 엑스프레스 카드는 거의 전부라고 해도 좋을 만큼 고집스레 로마제국 백인대장(centurion) 얼굴이 들어간 상징적인 디자인을 고수하고 있다.

아울러 발급된 카드의 바탕색으로 등급을 나누어 차별화 전략을 구사한 것도 아멕스 카드가 원조다.

박종훈 기자 financial@greened.kr